白鹿原上,除了象征着丰收、美好希望的白鹿,还有一个白狼。白鹿经过的地方,水草丰茂,庄稼长势喜人,身患残疾的老人能够自动痊愈,头发花白的老人身轻如燕,行动利索···因而白鹿被看作是白鹿原上的吉祥生灵。(如上在《白鹿原》原著中有详细介绍)

白狼出没白鹿原,不仅伤人,而且白鹿将原上的牲畜、牛羊进行了捕杀吞食。在白狼叼走女儿白灵后,白嘉轩和白狼展开了博弈,面对白嘉轩的紧追不舍,白狼最终屈服了。然而,当白狼和白嘉轩四目相对时,发生了诡异一幕:女儿居然嘻嘻哈哈地笑着···

初生牛犊不怕虎。这个新生的被白狼叼走的女婴儿就是白灵,似乎白灵出生时惊心动魄就已经预演了他大起大落、灾难不断、坎坷丛生的人生。

白灵出生时,午后的百灵鸟悠扬婉转,白嘉轩因此给女儿起名“白灵”。然而,白灵的人生就像不受束缚的脱缰的马。

一方面,白嘉轩对其任意娇惯,另一方面,白灵作为一个新青年,接受西式教育、新思想的洗礼,她对白鹿原上的规则、传统的继承极为稀少,甚至说有些叛逆。

白灵出生时,她没有按照传统秩序去“裹脚”,按朱先生的话说:“辫子剪短,脚步迈开”。白灵的叛逆,从她裹脚一事就已经开始。此后,她彻底迈入了叛逆的大门。

白鹿原的创作背景是上世纪初。彼时,中国大地内忧外患,列强铁蹄蹂躏,军阀混战,清廷苟延残喘,人民生活苦不堪言···

白鹿原,看似是一片祥和、安静的世外桃源,这里没有战争,没有杀戮,人们只是为了一点蝇头小利而钻营。但随着外部战争的到来,这里不再是与世无争的乌托邦,而是成了利益、权力斗争的角逐场和牺牲地。

《白鹿原》上有两代革命力量,一个是思想上获得觉悟的朱先生,另一个便是“白灵”。白灵不是一个具体的人,而是代表着具有先进思想、接受了西式教育的社会青年。譬如陆兆海、鹿兆鹏等先进青年。

关于白灵,她是一个具有两面性的人物。首先,白灵叛逆,由于娇生惯养,她任性、大胆,践踏白鹿原上的传统和规则。

为了进城念书,她以死威胁父亲;两家人定了亲,白灵临时悔婚,使得白嘉轩下不来台,只能厚着脸皮给人家赔不是,还不得不多赔出一笔钱。

意难平的是,陆兆海一心喜欢白灵,他的深情,他的无微不至在白灵看来只是一种困扰。

更令人难以接受的是,白灵本和陆兆海是青梅竹马的两个人,但是白灵却因为盲目、任性而和鹿兆鹏走到了一起,这对陆兆海的打击是难以接受的,这不仅是兄弟感情的一道裂痕,更是在陆兆海心上扎刀子。

白灵对于鹿兆鹏,其实更多是崇拜和仰慕,而非真正的喜欢。他们两个人看似走到了一起,其实并没有皆大欢喜,反而造成了更多人的痛苦。冷秋月独守空房,陆兆海肝肠寸断···

白灵是新一代青年,是革命的重要力量。在她身上,我们看到了新青年对于革命的热衷和新生活的渴望——她是搅动白鹿原停滞、落后一如一潭死水宁静的活的力量。

但是,我们也应该看到白灵作为一个新青年女性身上的滞后性,她对于白鹿原,乃至中国传统文化的继承是少之又少的,恰恰是这种西学以及彻底抛弃传统文化,才造成了她的人生悲剧。无视传统道德,不懂孝敬长辈,一意孤行,破坏人伦秩序···

这一点,其实或多或少都在暗含中国革命不可能像维新变法,只是换汤不换药。中国革命往哪里走,要根据中国的国情来决定,而非彻底否定我们的过去传统,继而向别人学习、照搬,这可能也是陈忠实在白领这一人物身上倾注的期望。

任何一个悖逆传统道德、宗祠文化的从白鹿原上走出去的人,结果最终都无一例外地回到了白鹿原,或者死掉。就像黑娃一样,出走半生,最终还是要回到原上,接受白鹿原的洗礼···

事实上,很多时候我们老祖宗说的那些话是对的,只是我们理解错了,而且受外界影响太大,所以我们否定自己。就如仁义白鹿村的《乡约》,朱先生本就是一个文化符号。

一部白鹿原,半部近代史。同时,白鹿原处于封建社会向新民主主义社会的过渡地带,它亦是一部中国女性的史诗。含蓄内敛的冷秋月,逼上梁山的田小娥,以及新时期女性代表白灵!

《白鹿原》,中国的《百年孤独》,前后一百年的历史变迁,囊括社会生活的方方面面。即使如此优秀的作品,却依然在1997年被删减,只是因为太多颜色描写,陈忠实因此删了5万字得以拿下茅奖,这也成了读者和陈忠实的遗憾!

多年后,人们思想开化,被删减的5万字得以回归原著《白鹿原》。

很多人对《白鹿原》的了解仅仅局限在电视剧,其实电视剧全然背离了原著,很多精髓、隐晦的内容做了删减。

相比于电视画面的无脑灌输,文字砌筑的《白鹿原》世界更震撼和激荡人心。如果不曾了解,强烈建议一读原著,戳下【看一看】

《白鹿原》—未删减版

谁能想2022年开年就如此之不顺,疫情、战争和空难轮番霸占头条,一波接一波的死难坏消息,让人不禁疑惑,这世界怎么了?感觉好像不会再好了。

趁自己还活着,一定要好好生活,那些不敢踏出的一步、不敢表白的人、不敢承认的错误……都去面对吧,人生如此无常,结果再坏能坏过死亡吗?

事件一出,网上不乏对失事原因的猜测、对黑匣子的科普、对退票幸存者的调侃,甚至还有各种无下限地造谣,吃起人血馒头来不嫌噎。我作为一个妈妈,首先想到的是,万一我死了,我的孩子们要怎么办?

所以我想要聊聊死亡教育。

不只是孩子,我们自己认真考虑过死亡吗?面对灾难频发的未知日子,我们是否真的有准备去面对死亡吗?

有人说,中国最缺乏三种教育——性的教育、爱的教育、死亡的教育。这三种教育,分别对应人格的三个支点——身体完整、灵魂丰沛、生命价值。

但我认为,这个观念是有点过时的。我们这一代其实是很注重性的教育、爱与自由。可唯独“死亡教育”,扪心自问,非常不够。

在注重传承和生生不息的中国人心中,对“死亡”一直是回避的姿态,这是文化基因导致的,无论是我们的祖辈还是父辈甚至是我们自己,多数人说到“死”都是“呸呸呸,不吉利”的态度。

自己不愿意提,当然也不会主动跟孩子提及,这个话题就变成了禁忌,讳莫如深。

可是,大量的数据显示,人类在幼儿时期就已经开始对“生”与“死”有了模糊的概念和好奇心,我们不说,孩子就不问吗?

不知道你们有没有过这样的经历,两小只曾不只一次地问过我:“妈妈,你会死吗?”我说:“会的。每个人都会死的。”他们会抱着我说:“我不要妈妈死,我要和妈妈一直在一起。”

我得说跟孩子谈论死亡这个话题,很可能比我们预想的时间要早得多。如何体面又睿智地告诉孩子“死亡不可怕,向死而生是人生最美的样子”,是做父母的早早就该想好答案的事情。

荣妈看过一篇报到,非常详实地讲述了死亡教育的五个阶段,分别是——死亡发现、死亡恐惧、死亡焦虑、死亡反省、向死而生。

当然,讲的有点学术,鄙人不才,试着浅显地发表一点看法。

“我的小仓鼠死了!”

死亡发现——从他者的死亡事件中发现死亡事实

即使我们不说,小孩子也能在动画电影中、亲人的葬礼中、宠物的意外丧生中直接获得死亡经验,感知死亡这件事。

在这个阶段,他可能会感受死亡带来的悲伤和恐惧,但不一定会让孩子意识到死亡必然会降临到自己的身上。

出于死亡发现阶段的孩子,对死亡的认识等同于分离,而分离意味着不舍和难过。荣哥小的时候养过一只小仓鼠,那是他人生中离死亡最近的一次经历了(亲爱的,他们在你的生命中终将会是过客,我也会是~)。

我当时不可回避地告诉了他,不只小仓鼠会死,妈妈也会的。孩子其实是不愿意接受亲人会死的这件事的,但随着他们的成长,迟早也会发现死亡的真相。

所以我们避无可避,正确的做法是用他能够理解的语言和方式去告诉他“你喜爱的人都将会死去”,但是鉴于他们的认知能力,我们不能超前讲解和过度讲解,因为这无疑会让孩子恐惧死亡。

所以我们通常会告诉孩子“妈妈有天也会死,但我不过是变成了天上的星星,在天上望着你们,我会一直一直陪着你的。”

当孩子意识到,死亡并不代表分离,死去的人还会用另一种方式来陪伴着自己,他就不那么恐惧死亡了。

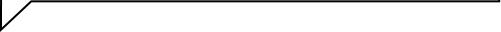

如果觉得很难跟孩子启齿,荣妈推荐一本书给大家,叫《坟场之书》,是英国作家尼尔·盖曼写的,狂揽20项国际大奖的童书,讲的是个叫诺伯蒂的小男孩全家被杀手杰克杀死,自己侥幸逃到坟场,被里面的幽灵养大,并最终手刃仇人的故事。

虽然坟场听上去挺瘆人的,但诚如封面上所说,坟场也是一个充满了爱、对逝者无限眷恋的地方。

荣哥依姐谈到这本书的故事时,没有一丝的恐惧或者伤心,他们坦然地谈论着墓碑和亡灵,像谈论很普通的日常故事一样。

那些陪伴着小男孩的亡灵们,给了孩子们安全感,原来死去一点也不可怕,幽灵也是如此有趣又可爱的一群人。

“我有天也会死吗?”

死亡恐惧——认识到死亡必然会降临到自身

“妈妈有天会死的”这事儿,在大荣3岁多的时候就知道了,因为一只小仓鼠的死亡。

而当他又问出“我有一天也会死吗?”这个问题时,是又过了3年的事情。

他6岁的某天,妹妹撒娇地说:“妈妈,我不想你死,我想一直跟你在一起。”要知道当小孩子知道妈妈会死这件事的时候,时常是会没来由地向你表示担忧的。

我笑笑说:“每个人都会死,不过妹妹不用害怕,妈妈离死还有好久好久呢,妈妈可以陪你好多好多年,看你长大嫁人生小宝宝。”

当然,这是按照一般规划走的情况,他们那么小,我自然不会告诉他们未来也可能有世事无常的概率。不能超前讲解和过度讲解,说的就是这个意思。

而哥哥这个时候就突然问了一句:“那每个人都会死的话,我也会死咯?”

我故作镇静地说:“是啊,当然是会的。每一个生命体都会经历出生、成长、衰老、死亡,这个地球生生不息的原因就是有人生,有人死。不然光生不死,地球哪能盛下这么多人呀~”

说实话,他当时问我这个问题的时候,我是没有准备好的,所以回答也略显仓促。恕我直言,即使孩子还小,我们也应该提前在心里演练一遍问题的答案,说不准哪天他就会问你。

随着孩子的成长,他必然会认识到死亡也会发生在自己身上,进而感到恐惧。

对自己未来毁灭的恐惧、再也不能复活的恐惧、感官意识丧失的恐惧、与亲人分离的恐惧、肉体毁灭的恐惧……

孩子对死亡的恐惧开始出现,这个阶段依旧避无可避,我们只能帮着他们去面对。

如果在这个阶段,我们缺乏死亡意识的教育,孩子就极有可能选择否认死亡或回避死亡,这是一种错误的应对死亡恐惧的方式。

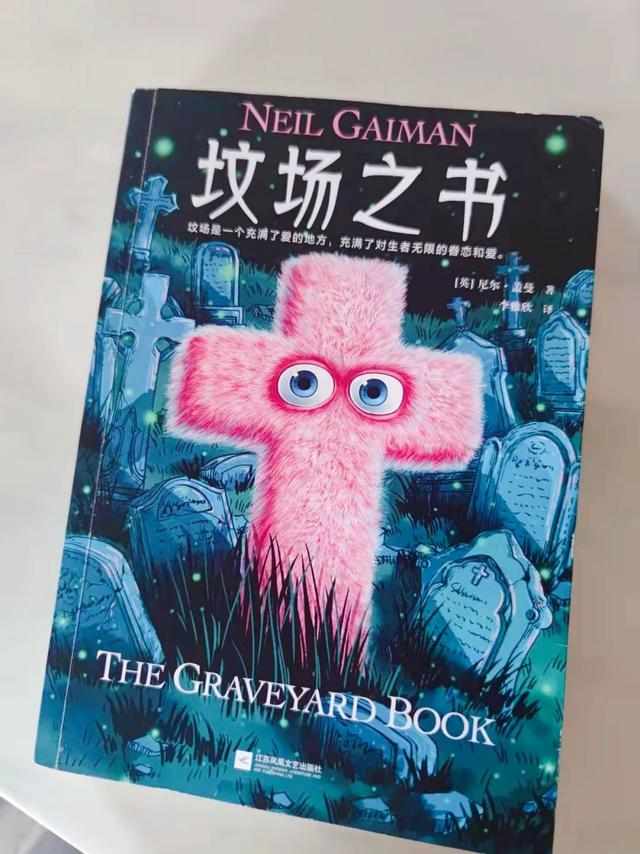

当孩子否认死亡,他可能会把神话或者传说中的永生套用在自己身上,会认为肯定有什么办法可以长生不死,对于生命的珍视就会降低。

当孩子回避死亡,他会把死这件事封闭在内心的角落,一旦有天被死亡时间触发,他对于死亡的恐惧就会更加严重。

最明智的策略就是在不否认不回避的基础上,用爱、尊重、支持和关心去给孩子提供能量,用生命的意义和价值,去对抗死亡的恐惧。

所以我会告诉孩子:“每个人都会死,但是呢在死之前,我们还要度过一段非常美妙的人生。想想看,有爸爸妈妈陪伴着你们,吃好吃的,玩好玩的,学最有用的知识,看这正苗启德世界气象万千,未来还有可能找到相伴一生的伴侣,这是多么美好的事情啊!”

正因为每个人的生命就只有一次,不能重来,所以要好好度过,不然死的时候得多遗憾呐。我认为这是回答“我会不会死”这个问题的优秀答案。

上面两个阶段,基本上就涵盖了幼儿到儿童时期了,第三阶段多数就会进图少年时期了,咱公号里的大部分妈妈包括我在内,可能暂时用不上,但是未来必然会用的上。

“我活着还有什么意思?”

死亡焦虑:认识到死亡终将会降临到自身

到了这个阶段,孩子其实已经能坦然接受自己也会死这件事,由此也会引发死亡焦虑——生命有且仅有一次,那么我活着为了什么?

在每个孩子的青春期,应该都探索过人生的意义,我到底为了什么而活,我如今奋斗的一切到底有什么意义呢?

如果对于死亡的焦虑并没有转化成值得孩子信服的活着的意义,那么他可能就会感到生命意义的匮乏,具体表现为得过且过、随波逐流,严重的话,还可能会令其随意放弃生命。

都说现在的孩子抗压性差,动不动就跳楼,不怕死却怕批评。

但其实这个现象的内核就是死亡焦虑没有很好地应对,看似不珍惜生命的表现下,是对生命意义的匮乏。

如果说死亡教育在上面两个阶段什么的都不做也不一定会有什么严重后果的话,那这个阶段就是不好好做,就可能出人命的关键阶段了。

我们得帮助孩子应对死亡焦虑,首先就是要让他知道,生命的本质和意义在于奉献和爱。要让孩子感到家庭是爱的港湾,是他们遭遇挫折后的避风港。

要让他们知道 ,你的生命何其珍贵,是爸爸妈妈捧在心尖尖上的宝物。因为我们那么珍视它,所以才不能随随便便放弃。

除此之外,我们还要帮助孩子合理规划人生,这也是应对死亡焦虑的基本立足点,他找到了奋斗的方向和擅长的领域,可以正确看待生活意义中面临的困境,又怎么会随便轻生呢?

被在意、有人帮,才会更珍惜自己的生命,家庭氛围任重道远。

死亡反省:从安身立命到死亡敬畏

第四阶段开始,就不是给娃写的了,是给我们自己的。当然,进入死亡反省阶段的娃,其实也已经是个很成熟的大人了。

死亡反省指的就是我们对于死亡所表现出来的坦然接受的意识形态,它是死亡意识长期沉淀的结果,处于死亡反省阶段的个体,就会产生对死亡的敬畏。

正所谓“三十而立,四十不惑,五十知天命”,这个阶段应该就是“知天命”的阶段了,到了这里一般人就不会轻易自杀或自残了。

并不是每个人都要到50岁才能知天命,有些身怀绝症的孩子,比大人更能坦然接受命运。而有些人活了大几十年,直到死都不能坦然面对死亡。

荣妈已经30几岁了,如果你问我能够坦然接受死亡吗?我可能会坦然地告诉你,不行。

因为想要进入死亡反省阶段是需要对自我生命进行反思和总结,在回顾整个生命进程中,得去思考自己生命的意义,对这个世界做出了什么贡献。

这种对人生的反思和沉淀,是已经走到生命尽头的人,或是年近古稀、饱经沧桑的人才会做的,我们大多数人还在奋斗着,为了日后的反省时有谈资而奋斗着。

但是,这并不代表我们没有死亡反省。

对生命的敬畏,不只对自己,对其他人也是一样。

当我们面对逝者,无论是至亲、 好友亦或是素不相识的人,都能保有一颗对生命的敬畏之心,去纪念但不妄加评论,那在我看来就算是进入到这第四阶段了。

向死而生:迈向意义生活,回归日常关系

乔布斯2005年在斯坦福作过一个题为《向死而生:把每天当成生命里的最后一天》的演讲,他说:

17岁时,我读到了一段引述,大致如下:“如果你把每一天都当作生命中最后一天去生活,那么有一天,你会非常确定你是正确的。

‘记住我即将死去’是我一生中遇到的最重要箴言,它帮我做出了生命中重要的选择。因为几乎所有的事情,包括所有外部的期待,所有的荣耀,所有的尴尬或失败,这些在死亡面前都会消失。留下的只有真正重要的。

你有时候会思考你将会失去某些东西,‘记住你即将死去’是我知道的避免陷入这个思考迷局的最好方法。你已经赤身裸体了,你没有理由不去追随本心……”

向死而生阶段,是死亡意识与生命意识汇合而成的生活态度,它可以让人越发地珍视日常生活,以及现实生活中的意义和价值。

正因为每个人都要死,所以才应该好好活。死去的人,是让我们认真生活的动力和意义,哀悼和纪念是为了让活着的人能够珍惜眼下,珍惜生命。

我不只一次地想过,万一我死了,我的孩子、丈夫要怎么办,他们会不会伤心?

后来我觉得,与其操心这些,不如实实在在地给他们做好死亡教育,这样逝去的人会安心,活着的人能更好的生活下去。

人终将会死去,闭口绝对不是好的教育方式。

缺乏死亡教育,孩子很可能会产生“我会一直活着”的幻觉,他会认为死亡离自己很远,离家人和朋友也很远。一旦有天他们要突然间直面死亡的时候,必将精神崩溃,备受打击。

我们应该教育孩子正确的认识死亡,面对死亡,帮助他们寻找生存的意义,从而让他们更加珍惜自己和他人的生命。在教育孩子的过程中,我们自己其实也能更深刻地认识死亡的意义和活着的动力。

逝者已矣,生者如斯,望空难的家属们保重身体、节哀顺变。

人生无常,很多时候你都不知道那一句便是今生最后一句话,愿我们都能向死而生,好好生活。死后能有人纪念,为你唱歌。

先平静他的情绪,然后对他进行教育:你死了父母怎么办,在你身上花了多少心血,你考虑一下父母的感受行嘛让他去死好了!他敢吗?都是小时候给惯坏的!再不管管以后更没办法了,这样的孩子在心理学上定义为游走在犯罪边缘的孩子,赶紧管管吧。这是父母自找的,太惯着孩子了,没有办法,只要父母让路了。你跟他说他不回来你就死(假死)给他看让他知道错,自然会悔改的现在时代不同,小孩谈恋爱并不是真的像大人一样的恋爱,这只是他们一种欣赏、好感,我是一个高中生,我大体能理解这种喜欢。你也别太在意,跟他好好说,不要过激的遏制。只要让他明白什么是最重要的,有轻重主次,相信会好的!为什么不鼓励他要好好的体验这份朦胧的感情,我们也是从那个时代过来的,只要不放弃自己的理想和追求,不做不该做的事,就该让他自己走过这段朦胧的感觉。你就给他说:哟,你死了都要爱啊。佩服佩服。你要真有本事的话,就好好读书,将来有能力就娶她回来啊。要运用智慧,亲爱的楼主。祝你成功!叫他快去啊?你看他敢不敢撒这位家长其实像你孩子这种情况肯定是你们作为父母从小溺爱孩子而引起的你们应该先自己反思自己哪里做的不对孩子必须爱但一定不能溺爱你们要先改变自己的教育方式不要太顺孩子要找孩子谈心告诉他该怎么做才是对的我也是从那个年纪成长起来的他的心态我很了解孤僻自负谁的话也不听一不答应就要死要活这难道不是你们给他培养的吗多与孩子交流也可以带他出去散散心改变下心境特别是你们的教育方式一定要改变。对他教育下不能用打的应该先找个心理医生给他看看,如果不行,就得让他明白以前的生活是多么苦,把他带大很不容易,再带他去穷人的地方看看,让他知道,他现在的生活多么好

对待儿子要像朋友一样有耐心,多关心,少批评不要过多的指责孩子,从自身找一下原因,是不是给孩子的关心不够或沟通方式有问题,让孩子感觉不到你们的爱,感觉不到家的温暖,才在外面寻找感情上的寄托。家人的爱是让孩子回家的唯一方式。先稳定他的情绪,想办法和他聊聊,你们也不能逼他!往死里打!你真是狠啊!!!造孽啊!!!耐心溝通,讓大家都可以接受.....始終都是自己的兒女.首先要让他慢慢感受到你们对他的关爱,暗中默默给他精神和物质上的帮助,青春期的孩子,最忌讳你给他威胁,所以你应该慢慢感化他,让他知道父母的真正的心意,而不是你们之间的对抗,让他意识到自己的错误,当你们见面时,要尊重他,经常给他发一些关爱的信息,但不能太明显,否则他会认为是有目的的,在他比较感兴趣的方面与他多多交流,有一天,他会醒悟自己的过失,回到你们身边。告诉他生活是美好的

13岁的孩子经常用死来威胁家长怎么办

这位家长其实像你孩子这种情况肯定是你们作为父母从小溺爱孩子而引起的你们应该先自己反思自己哪里做的不对孩子必须爱但一定不能溺爱你们要先改变自己的教育方式不要太顺孩子要找孩子谈心告诉他该怎么做才是对的我也是从那个年纪成长起来的他的心态我很了解孤僻自负谁的话也不听一不答应就要死要活这难道不是你们给他培养的吗多与孩子交流也可以带他出去散散心改变下心境特别是你们的教育方式一定要改变。可以和儿子心平气和地谈,以后指不定会做出什么违法的事不能这么放纵下去,不要打他。青春期的孩子比较叛逆,了解他最近遇到了什么事你好!

让他去死,再生一个

如有疑问,请追问。儿童叛逆期,需要做心理引导,最好咨询下心理医生

搜索标签:

添加微信号

关注公众号

本站关键词:湖南戒网瘾学校,湖南叛逆孩子学校,湖南特训学校,湖南问题青少年学校,湖南问题少年学校,湖南管教学校,湖南青少年管教学校,湖南全封闭式管理学校,湖南军事化管理学校

Copyright © 2012-2024 湖南正苗启德管教学校 版权所有

SITEMAP.XML

网站地图

TAG标签

lCP备案号: 鄂ICP备19029853号-7