那些大智若愚的“笨人”一旦开窍,很容易拥有开挂的人生

在社会中,人好像一定要被分为三六九等,一定要分出聪明和愚蠢,美丽和丑陋等等。

那么,聪明和愚蠢的界限在哪里呢?IQ指数还是行为举止,还是为人处世的方式?

不知道你有没有发现,在现实生活中,有些人看似愚蠢,但实则是拥有大智慧的人,他们聪明无比却不经常在人前显露,也就是我们常说的大智若愚。

在上世纪的美国,一个偏远的村庄里,有一个小男孩被全村的人称作是“智傻子”,因为人们都觉得他不认识钱。

最初,有一个男人拿了两枚钱币,一枚价值一美元,一枚价值五美元,男人让小男孩自己选一枚拿走,结果小男孩竟然选择了面值更小的一美元,事后人们纷纷嘲笑小男孩是个傻子。

随后,总有人拿着两枚钱币去找“小傻子”寻开心。后来终于有人忍不住问了小男孩:“你为什么不选面值更大的钱币?”小男孩小小回答他:“如果我每次都选5美元的硬币,大家就不会一直给我钱了。”

听了小男孩的回答后,男人恍然大悟,而这个小男孩正是连任了四届美国总统的罗斯福。殊不知你在嘲笑别人愚蠢的同时,或许也正在被别人嘲笑。

在现实的生活中,有些人开窍比较早,而有些人开窍比较晚,但这并不等于那些开窍比较晚的人就是愚蠢的,正如很多看似很笨的人,一旦开窍,其人生就像开挂了一样,一帆风顺。

第一、迟钝的强大之处

《人的条件》由上世纪非常著名的哲学家、思想家汉娜·阿伦特所著,其中就提到过:“没有思考的莽撞,无药可医的彷徨,亦或是洋洋得意的朗诵着那些早已变得空洞和琐碎的真理,于我而言,都是我们所生活着的时代最显著的特征。”

在生活中,那些真正大智若愚的人,在面对一切风云变化的时候,都能够保持一种较为平静的状态,他们拥有着的共同特征就是甘于平淡,不愿意在人前出风头,喜欢自己过自己的生活。

士苏东曾感叹过:“人皆养子望聪明,我被聪明误一生。”苏东坡何等的学识,何等的才华,也会感叹,聪明难,糊涂更难。

有时候放下和退让才是最好的选择,生活,安心顺畅才是最舒适的。由此可见,能做到大智若愚的人,才是真正的聪明人。

第二、思维能力

每个人在出生的时候就有智商方面的不同,而智商高低最明显的表现就体现在个体的思维能力上。

当我们去评判一个人聪明或是愚蠢的时候,总是习惯于从一个人的成就去判断,但是,除此之外,从一个人的思维能力入手,也能够判断得很清楚。

有些笨人一旦开窍了,就能够进行独立思考,自己解决自己的问题,而不是一味地去寻求别人的帮助。

站在心理学的角度上来看,这类人通常具有超强的独立性,胆大心细,有过人的胆识,而激发他们开窍的,通常都是比较难以解决的困难和挫折,在经历了足够的痛苦之后,恍然大悟,异军突起。

第三、感悟能力

我国自古就有大器晚成的说法,人只有在经历过一些痛彻心扉的磨难之后,才能够从人生的低谷走上人生的巅峰,只有经历过无数次失败之后,还依旧能够保持初心,信念坚定的人,才能够真正地迎接成功。

那些思想天马行空的人,往往能够在某些方面具有异于常人的感悟能力。

这类人通常能够形成较为系统的思维,建立自己的大局意识和全局观,解决问题的时候能够着眼于整体,擅长逆向思维,站在系统的高度上统筹布局,找到问题的核心和本质。

与此同时,他们对于问题的分析十分的周密,善于抓住问题的本质,能够透过现象看问题,把握问题本身的发展及其变化规律,而不是一成不变地按照一套行为逻辑去解决问题。

事实上,领悟能力是人人都具备的能力,但是,大部分人的领悟能力是自发形成的,并不是一种可以被灵活运用的技能。

这里所说的领悟能力指的是一种醍醐灌顶、心领神会的能力。

因此,关于开窍的能力,除了与先天条件相关,还与个体日常坚持的思维方式有关,那些能够时时留意身边细节,善于思考、分析、总结问题的人,一定能迎来自己“开窍”的时机,从此正苗启德惊人。

典妈说

“3岁看老”、“赢在起跑线上”真的有道理吗?

玩具越多、越高级,越能激发孩子的智力?

情绪也会改变大脑?

在哪里跌倒就一定要在哪里爬起来?

为什么父母的言传身教非常重要?

到底什么样的方法可以激活孩子的大脑?

教育家、脑科学家洪兰教授在这次讲座中给出了她的答案…….

1.成功的人不是赢在起点,而是赢在转折点

洪兰认为,大人需要知道孩子的大脑是怎么回事:以下这张图上不同颜色代表的区域其实都有不同的功能,比如黄色的部分是额叶,也具有大脑发展中最高级的整合功能,紫色和灰色交接的地方,是大脑听觉区......

大脑结构图

因此,父母不能打孩子,特别是打孩子的头部。因为,这可能造成孩子大脑生理机制的损伤。而大脑一旦损伤,人就会在生理机制上遭遇障碍,日后再怎么通过后天的教育努力,希望也是非常渺茫的。

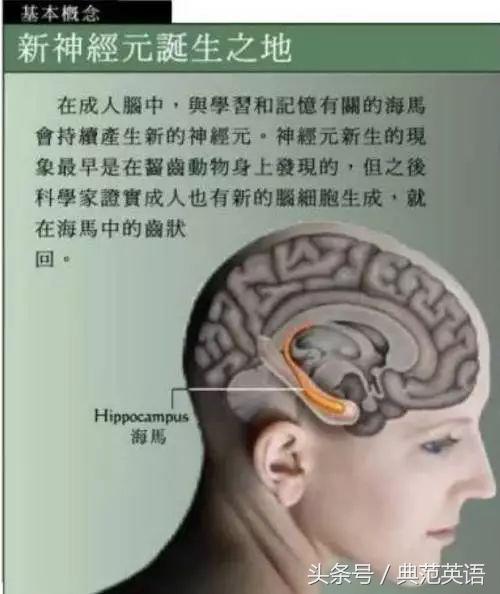

而从大脑发展的角度,洪兰教授说,每个人的神经是具有可塑性的。海马回的神经细胞再生,大脑的神经连接不停在改变。因此,学习的时候,神经回路会加强。

海马回

9个月大的婴儿会爬之后,开始探索,神经开始大量连接。

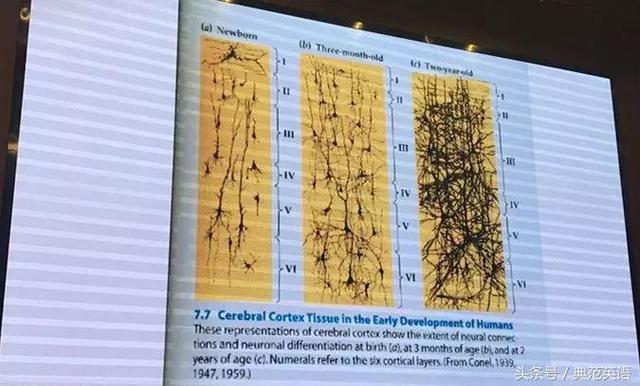

左边是刚出生婴儿的大脑,中间是三个月,右边是两岁小孩的大脑神经连接

在她看来,不存在“输在起跑线上”“3岁定终身”等说法。

因为,人的大脑一直在发展,一直在变化,大脑有可塑性,大脑不停因应外界需求而改变神经网路连接。“它的神经回路是可以改变的。”

人生是马拉松,争的是终点,不是起点,要跑到终点才是贏家。成功的人不是赢在起点,而是赢在转折点。

有的家长可能觉得自己的孩子开窍慢,洪兰教授引用两句经典解答了大家心中的疑惑。

“人一能之,己百之。人十能之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。或生而知之,或学而知之,或困而知之,及其知之一也。”

——西汉.戴圣《礼记·中庸》

学习是“学+习”。

别人学一次就会了,就学他一百次;别人学十次就会了,就学他一千次。如果真能照这样子去做,虽然再笨,也会变得聪明,即使再柔弱的人也会变得坚强。

有的人生来就知道它们,有的人通过学习才知道它们,有的人要遇到困难后才知道它们,但只要他们最终都知道了,也就是一样的了。

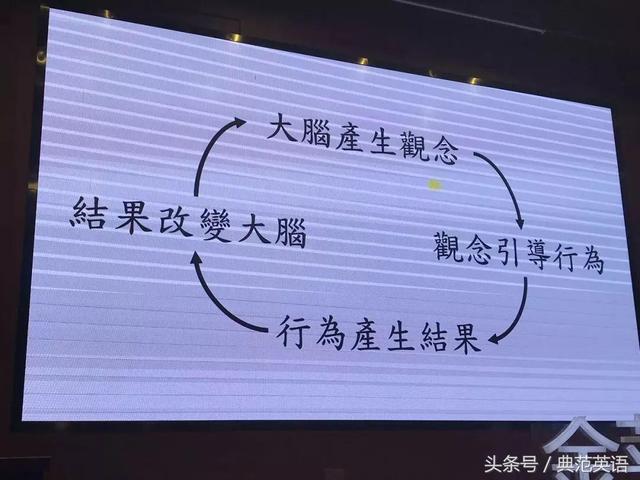

2.情绪,是改变大脑最快的工具

“孩子有一生的时间需要学习,不需要催他,也不需要急于一时一刻,但是情绪处理不当,会使孩子厌恶上学,甚至产生负向人格。”洪兰教授告诉我们,情绪是改变大脑最快的工具。

拿学习这件事来说,主动的学习才有用,被动学习没有用。孩子想学,偷着学学得最快。

有的时候,你认为孩子具有某个缺点,这个时候也不要轻易去改变孩子,尤其不能让孩子有情绪障碍。

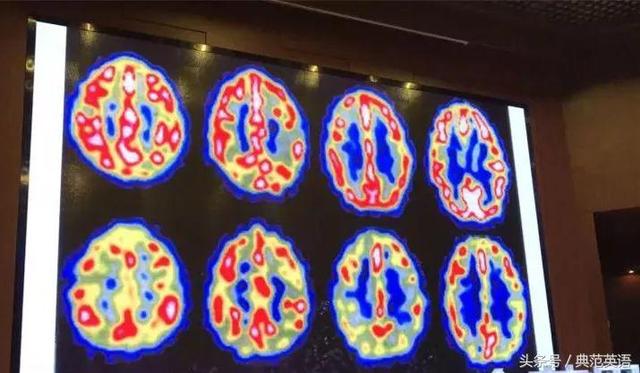

汶川地震后幸存者大脑结构图显示:这些人脑部主宰情绪、记忆功能的部分,在25天内就出现了变化,产生焦虑、忧郁等症状,甚至患上创伤后压力症候群。

洪兰教授说,如果一个人每天都在想不好的事情,负面情绪就会放大。

大脑产生观念,观念引导行为,行为产生结果,结果改变大脑。

3.家庭是最早的学习场所,父母是最初的老师

言传身教,为什么身教这么重要?答案在于模仿的力量非常强大。

模仿的力量

孩子是看着父母的背影长大的,家庭是最早的学习场所,父母是最初的老师。

因此,家长一定要以身作则。

与此同时,家长要支持孩子,要信任孩子,但也要管教孩子。因为,父母所制定的规矩和限制并不会让孩子感到难受,相反地,这会形成一种规矩,让他们有安全感。

孩子最怕的是,家长今天和明天立的规矩不一样。

她说,我们是透过被人管理才学会管理自己。一开始没有外在的控制,内在的控制也不会产生。

教育孩子的目的是什么?是让他成为一个有用的人。

成功的人不是最聪明的人,而是最有毅力的人。

举个例子:通过对比小提琴大师与生手的大脑可以发现,二者大脑的内部构造不一样,这种差异是由小提琴大师每天的反复练习引起的。

由此可见,勤能补拙。

著名的“一万小时原理” 就是这个道理(这个原理指的是,一个行为做了一万个小时以后,就能使人成为这个领域的专家)。

4.童年最好的玩具是有玩伴

很多家长有一种错误的认识,认为:孩子的智力与玩具的多少有关。于是,给孩子买很多昂贵的玩具。

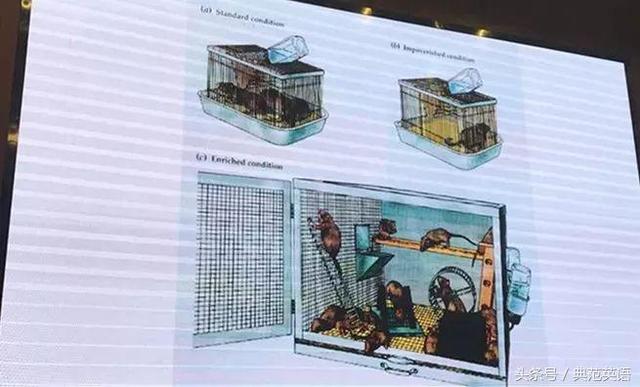

在加州的时候,洪兰曾亲身参与了一个实验:把1只老鼠关在笼子B,同时笼子里有很多玩具,2只老鼠关在笼子A,10只老鼠关在笼子C。实验结果显示,有很多玩具却没有玩伴的那只老鼠大脑神经里的连接很稀少,有同伴的老鼠却很多;而且笼子A中的2只老鼠和笼子C中的10只老鼠的脑部神经并没有任何区别。

实验图示

也就是说,孩子在成长中,最需要的不是玩具,而是玩伴。“只要是正常环境中成长的孩子,有玩伴比什么都好。家长能做孩子的玩伴,胜过给孩子买数不清的高级玩具。”

5.在哪里跌倒,换个地方爬起来

如何对待孩子犯错?洪兰教授告诉大家:我不要求你完美,我要求你学习。当你犯错时,重要的不是这个错误有多糟糕,或者是不是你的错,重要的是,要将错误转换成一个经验。

在中国人的传统观念中,“在哪里跌倒,就在哪里爬起来”似乎已经成为了一条铁律。

洪兰教授的观点却反其道而行之:在哪里跌倒,换个地方爬起来。为什么呢?洪兰教授又引用了一句经典名言。

每个人都是天才,但如果用爬树的能力来评断一条鱼,它将终其一生认定自己是个笨蛋。

——爱因斯坦

大人会嫌孩子不好,主要是因为拿自己的孩子跟别人比。不要把自己的孩子跟别人比,基因不同,后天生长的环境也不同,所以比是不公平的。孩子只能跟自己比,今天比昨天进步了,就应该奖励他。

4个双胞胎的大脑图显示,同一个父母带,同样的教育方式,但是大脑结构却显示不一样

她说,上天是很公平的,空间能力好的人往往语言能力不怎样;语言能力好的,空间能力常较差。

也就是说,大脑是个有限的资源,很少人得天独厚样样都好,所以我们不必去苛求孩子。

爱因斯坦的脑在他死后捐了出来,通过详细的分析发现,他在掌握空间的顶叶聂叶交会处的确比别人大15%,他的脑细胞也比别人多。但是爱因斯坦到三岁才会说话,如果生活在现在,会被认为语言能力发展迟缓,他的私人书信及日记被公布后,有人认为他是阅读障碍者。

他的右脑比较发达,很可能跟他左脑功能不甚强,而自然地去用他最擅长的右脑处理讯息有关。

因此,父母应该顺其自然,要教会孩子了解自己的长处,接受自己的短处。重要的是有什么能力,而非缺乏什么能力。用欣赏的眼光去看孩子,你会看到他的长处;用正向的态度去看事情,你会看到解决问题的方式。

6.发展孩子大脑最好的3个方法:运动、游戏、阅读

那么,什么样的生活经验可以使神经活化得快、分支得密?

洪兰教授的答案是:运动、游戏和阅读。

①运动

洪兰教授告诉我们,当人在运动时,会刺激多巴胺、血清张素、正肾上腺素这样的神经传导物质分泌,而这些正是促使神经连接的关键。

所以,肚子饿的时候做功课没有效率,刚运动完让孩子去做功课效果好。

考试前要吃东西也是这个道理。

因为,运动使大脑加速运转。拿老鼠做实验显示,有运动的老鼠负责记忆的海马回比没有运动的老鼠大了15%,重了9%,神经细胞的树状突和突触增加了25%。

除此之外,运动还使大脑年轻。有运动的2岁老鼠大脑与6个月大的老鼠一样年轻,有运动的老鼠大脑遭活性氧氧化分解的脂肪与DNA比较少。

②游戏

关于游戏,她说,游戏不是学习的敌人,而是学习的伙伴,游戏是大脑成长的营养剂。但要注意的是,我们在这里所说的游戏指的是亲子间、同伴间的线下游戏,而非电子游戏、网络游戏。

从线下游戏中可以培养孩子的基本能力,而且会玩的孩子EQ高,可以在团体游戏互动中学习如何与人相处,完成他的社会化。

孩子游戏的时候,想象力在发挥,而想象力是创造力的根本。如果你太凶,就没有人喜欢跟你玩,太懦弱别人就要欺负你。这些都可在线下游戏中感悟习得。

她说,小时候不会跟别人玩的孩子,长大后只会玩电子游戏,因为只有电玩这种没有生命的玩伴能够忍受孩子重复、不合理的咒骂和殴打而不离去。

她同样提供了实验佐证:儿童在进行线下游戏时,会产生一种特殊的物质,这种物质经过提取后,能帮助神经分叉快速地生长。

③阅读

新加坡总理李光耀曾多年大力推广阅读与演讲,他曾说:21世纪竞争的必要条件——快速吸收讯息的能力与正确表达意思的能力。

在洪兰教授看来,说话是本能,阅读是习惯。阅读会改变大脑,阅读是最快的吸取信息的方式,眼睛一分钟看字668个字,说话最快一分钟250个字,阅读比说话快3倍。

她说,阅读让孩子“静下心来”深入看世界,它是孩子智力发展的无限延展。

阅读将别人的经验内化成自己的,用有限的生命去学习无限的知识。

那么,如何增加阅读能力呢?她认为,大量阅读课外读物才是真正提升阅读能力的方法。

要让孩子大量阅读课外读物,因为凡是走过都会留下痕迹,广泛阅读会促进增加一个人的背景知识,而背景知识决定了你所看到的东西。

脑科学研究发现,大脑的可塑性是终身的,人终其一生一直在不停地因新的经验而重塑他的大脑。

搜索标签:

添加微信号

关注公众号

本站关键词:湖南戒网瘾学校,湖南叛逆孩子学校,湖南特训学校,湖南问题青少年学校,湖南问题少年学校,湖南管教学校,湖南青少年管教学校,湖南全封闭式管理学校,湖南军事化管理学校

Copyright © 2012-2024 湖南正苗启德管教学校 版权所有

SITEMAP.XML

网站地图

TAG标签

lCP备案号: 鄂ICP备19029853号-7